Web Portfolio Creation Workshopができたきっかけは、僕が自身が「自分らしさ」がわからないという動機から始まり。

「自分らしさ」とは何か問われたときに、答えられる人は少ないと思います。僕も依然として自分らしさが何かを答えられる気がしません。

僕は中高を父親の仕事の都合でアメリカのカリフォルニア州で過ごしました。

自分が通っていた中高は、現地校でありながら半分以上が僕のような外国人でした。生まれそ育ちもアメリカという人の方が多かったですが。

そこで、色々な価値観に触れることで、自らの価値観がどんどんアップデートされ、視野が広がったし、何より自分のことをより客観的に理解できるようになりました。おのずと自分を主張できるようになりました。僕にとってこれはとても貴重な経験でした。

こういった環境に触れることは、「自分らしさ」を考える上でも・発揮する上でも大切なことだと思うんです。

こんな環境が作りたい!と気づいたのは、大学3年生の前期が終わろうとしている時。

とにかく時間がない!

「一緒にやったら面白いもの作れそうじゃない?」

この人すごいんです。子供のまんま大人になった感じ。本人は、大きくなっても「子供心」を忘れないでほしいという想いを持って活動を一緒にしていましたが、それを本当に自分がまんま体現しているんです。僕から見たらSoraponはいつでも「自分らしくある」ことができている「自分らしさ」のお手本でした。

もちろん、彼女が持っていた大きくなっても「子供心」を忘れないでほしいという想いと、自分が作りたいと思っている環境が重なる部分があり、掛け合わせたら面白そうと思ったということも大きいですが。

僕の作りたいと思っていた「多様な人が集まり多様な価値観に触れられる環境」がもし作れたとしても、そこに自分らしくあれる人がいなければ、皆がありのままで自分の意見が言える環境を作るのは難しかったように思えます。

夜行バスで行った先の広島と岡山の学校で、対面ワークショップをやる機会を与えてもらえたことからスタート。

今のワークショップは完全にオンラインで、かつ様々な学校から様々な学生が集まってくれていますが、最初からそれができたわけではありません。

最初の活動は、自分が所属した長谷部葉子研究会との繋がりがあった学校の先生に連絡をとり、その先生が勤めている学校に赴いて対面でお試しワークショップをやらせてもらったことが始まりでした。Strength & Weakness をお試しワークショップとして実施させてもらいました。

その対面で行ったお試しワークショップを受け、先生方からもご賛同いただき、オンラインでのワークショップに移行。

それからはオンラインという特色を活かして、多様な人が集まり多様な価値観に触れられる環境を創出するべく、様々な学生が繋がれるようワークショップに参加をしてくれる学校を増やしていき、今では様々な地域の学校の小学高校学年から大学生までが集まるワークショップにまでなれました。

思い返すと、最初はそんな始まり方だったなーと懐かしく思えます。

どうしたら10を付けてくれるんや。

ワークショップを始めて半年、ワークショップに参加した生徒の変化・変容をどうにか数値化できないかと考えたことがあります。

それを図る手段として、ワークショップ後のアンケートで、「本日のワークショップでの大学生は何点だった?」(10点満点)また、「本日のワークショップでの自分は何点だった?」(10点満点)を理由と共に聞いていたことがあります。

また大学生を点数の基準においた理由は、ワークショップに参加してくれている中高生が大学生を一つのお手本にしてくれていたからです。参加者自身がつける点数は回を重ねるごとに変動しても、大学生の点数は回を重ねても一貫して高い点数が保たれると見込んでいました。

なんの根拠もなく思いつきでやってみたアンケートでしたが、見事に見込み通り大学生の点数はほとんど変化することなく参加者の点数だけが変動するという結果になりました。(実際の結果が以下の通りです)

実施回 大学生の点数(平均) 参加者の点数(平均) 第1回 9.22 6.11 第2回 9.33 7.66 第3回 – – 第4回 9.5 8.2 第5回 9.5 8.06 第6回 9.45 8.09

参加者の点数の変動も4回目以降はほとんどなく、8あたりで落ち着いています。

でも、ここで一番話したいのはそこではないんです。

このアンケートを答えてくれる参加者の中に一人、大学生の点数は基本5点前後で、自分のことは9または10点をつける参加者がいました。

ところで、大学生は何をすれば彼に高得点を付けてもらえたんだろう。

「大学生と一緒に何か企画をしてみたい」「そんなの参加するの一択じゃん!」

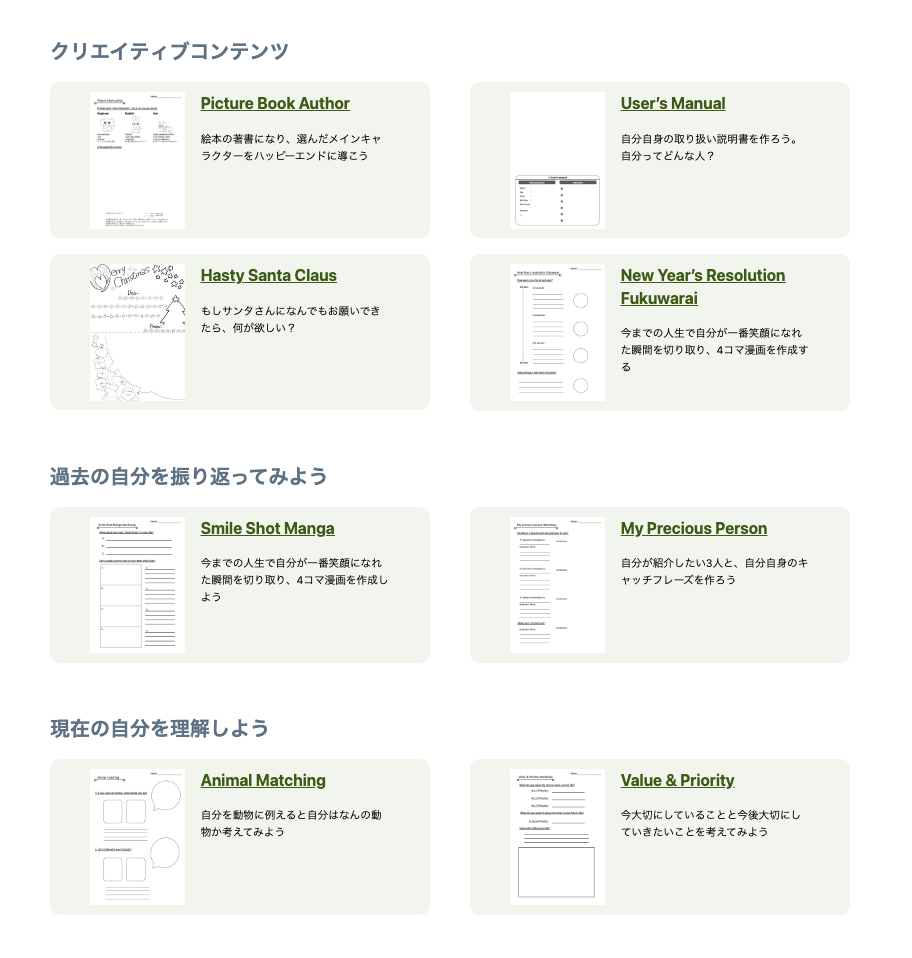

Web Portfolio Creation Workshopでは、「参加者企画コンテンツ」という取り組みをしており、ワークショップ参加者を主体に参加者と大学生が一緒にワークショップで行うコンテンツを考え、そのコンテンツの実施をしていただいています。

この取り組み自体はオンラインワークショップが開始し、半年を経過した頃から始まったものです。

またこのワークショップでは、多様性を大事にするためコンテンツを企画する際にも色々な人の意見・アイデアを交えて作ることをしていたため、ワークショップに参加をしてくれた参加者の意見・アイデアを取り入れることでより良いワークショップコンテンツができるのではないかと思い始まりました。

実際、大学生だけで作るコンテンツよりも参加者と一緒に作ったコンテンツの方が参加者から好評のことも確かです。嬉しいやら悲しいやら。

この取り組みを始め最初に参加してくれた4人のうち1人は、当時参加してくれた理由を、「参加者としてやってた時が楽しすぎて、そんなの参加するの一択じゃんって思った」とのちにインタビューをした時に語ってくれました。

参加者企画コンテンツに参加をしてくれる中高生とコンテンツを作ると、大学生だけじゃ絶対出てこないようなアイデアが出てくるんです。

ちなみに、現段階で参加者と一緒に作った企画は以下の5つです。

一緒に企画をしてくれた参加者の皆さん、本当にありがとうございました!

“論文じゃなくても良い”という選択肢の広さが返って難しい。

このサイトが僕の卒業制作になるわけですが、これを作ろうと決めたのは半年前です。

Web Portfolio Creation Workshopは、始めた当初からコンテンツ自体は誰でも実施できて、またワークシートも誰でも取り組めるカタチにしようと決めていました。

なので、卒業制作という大学生活の集大成で、このワークショップで今までやってきたコンテンツをオープンソース化して誰でもアクセスできる形にしてしまおうと考えました。

その結果できたのがこのウェブサイトです。

「Kaitoさんがいないですね」

みんなの色が乗っかるのが、このワークショップの色!

このウェブサイトを作るにあたり、プログラミングなどの知識も経験もほぼ0だったので、作品のアップロードを可能にすることや、それらをギャラリーに追加できるようにすることなど、色々大変なこともありました。

言われてみれば、「自分らしさ」とか言ってる割に確かに僕の存在が全く見えてこないウェブサイトだなーって自分でも思います。でもこのサイトに自分を前面に出すことには何故か抵抗感がありました。

このワークショップは、自分の想いを起点にはじまったものとはいえ、僕自身の色が前面に出てるワークショップってわけでもないです。むしろ、一緒にワークショップを企画してくれている大学生や参加してくれている参加者の色が出ることで、成り立っています。

できれば多くの人に届いてほしいって想いを叶えるにも、僕らしさが前面に出ているよりは、誰でもできるという再現性があった方がいいでしょう。